工事現場、商業施設、イベント会場、駅前広場、オフィスビル──警備は私たちの日常のすぐそばにある仕事です。街中で警備員の姿を目にする機会は、この数年で確実に増えています。ただし、社会インフラとして欠かせない存在である一方で、業界全体では深刻な人手不足が続いています。

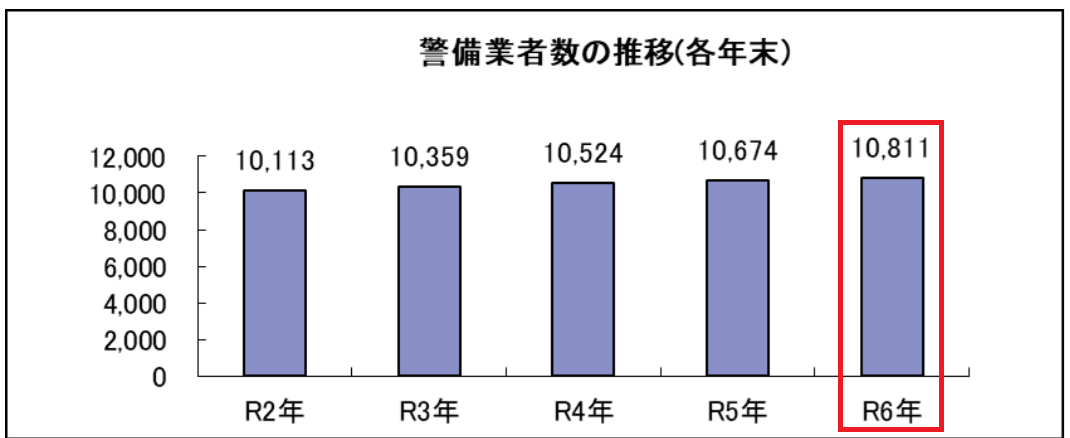

厚生労働省が発表する職業別有効求人倍率では、警備員を含む「保安職」の求人倍率は全職種平均の約2倍と高い水準で推移し、企業は採用してもなお人が足りない状態にあります。一方で、警察庁の統計では認定業者数および警備員数がいずれも緩やかに増加し、2024年末時点の認定業者数は10,811業者(前年比+1.3%)、警備員数は約57万人規模に上ります。

本稿では、最新データをもとに警備業界の現状と将来性を整理し、未経験者にも理解しやすい形で解説します。

データで読み解く警備業界の現在地

警備業界は景気変動を受けにくく、安定的な市場構造を持つと言われています。実際、警察庁の統計では、2020〜2024年の5年間で認定業者数が約10,113から10,811へ増加。警備員数も緩やかな右肩上がりで推移しています。現場の担い手には以下の特徴が見られます。

- 女性比率は7%台で増加傾向

- 臨時雇用など柔軟な働き方が可能

- 平均年齢は50代が中心

需要は伸びているものの、就業人口の構造がそれに追いつかない点が課題です。

人手不足の正体──“需要拡大”と“担い手不足”のギャップ

警備業界の人手不足は、単なる採用難ではなく構造的な現象です。背景として特に大きいのは次の3点です。

(1)求人倍率そのものが高い産業構造

保安職の有効求人倍率は約2倍前後と、募集しても応募が追いつかない水準で推移しています。

(2)就業者の高齢化

e-Stat「賃金構造基本統計調査」によれば、警備員の平均年齢は50代が中心で、若年層の流入が追いついていない状況です。

(3)需要の絶対量が増え続けている

- 24時間施設の増加

- 大型商業施設の再開発

- 観光需要の回復

- イベントの増加

このように現場そのものが増え続けているため、人手不足が常態化しています。

それでも市場が伸び続ける3つの理由

「安全」は社会インフラそのもの

防犯・事故防止・災害対応など、警備業務は都市機能を支える社会インフラです。

商業施設やオフィスビルを対象とする「1号警備(施設警備)」は市場全体の約6割を占め、安定した需要基盤を形成しています。

現場の対象領域が広がっている

警備の現場は工事現場にとどまりません。主な需要の広がりは次の通りです。

| 分野 | 背景 |

|---|---|

| 施設警備 | 商業・物流・オフィス案件の増加 |

| 交通誘導 | 社会インフラ整備の継続 |

| イベント警備 | 観光・地域行事の回復 |

| 重要施設警備 | 国際大会・要人警護などの増加 |

DXと防犯技術の進化

遠隔監視、画像解析、統合管理など、テクノロジーが現場の効率と安全性を高めています。

AIが人を「置き換える」わけではなく、新しい形で「協働」する構造が定着しつつあります。

AIで仕事はなくなるのか?──答えは「置き換え」ではなく「分業」

AIやロボットが話題になると、「警備の仕事がなくなるのでは?」という不安の声は必ず出てきます。しかし結論として、一次情報を踏まえてもこれは誤解といえます。厚労省の労働政策分類でも、「判断」「声掛け」「臨機応変な対応」は人間に残る領域とされています。

| 領域 | AIが担う役割 | 人が担う役割 |

|---|---|---|

| 監視・検知 | 24時間・大量データを処理 | 不審者判断、声掛け |

| 記録 | 自動化・効率化 | 報告内容の最終判断 |

| 異常発見 | パターン検知 | 危険の総合判断 |

つまり未来は、人間の“質”がより問われる分業型の警備が主流になります。

AIは「人の仕事を奪う存在」ではなく、「安全性を高める存在」へと位置づけるのが現実的です。

未経験でも理解できる“警備の仕事の中身”

ここからは、未経験者が特に知りたいポイントを整理します。警備業界は「採用の入口が広く」「教育制度が共通化されている」という特徴があります。

業務の種類と役割の違い

現場でよく目にする代表例は次の2つです。

| 業務 | 主な現場 | 役割 |

|---|---|---|

| 施設警備(1号) | 商業施設・ビル | 出入管理・巡回・防犯 |

| 交通誘導(2号) | 道路工事・駐車場 | 歩行者や車両の安全確保 |

※ほかに「輸送警備(3号)」「身辺警備(4号)」が存在

働き方のイメージ(1日の流れ)

施設と交通で、働き方は大きく違います。

【交通誘導の例(昼勤)】

08:00 朝礼→配置につき誘導→適宜休憩→17:00撤収→報告→終了

【施設警備の例】

巡回→立哨→受付→モニター監視など複数の業務をローテーション

未経験者にとっても「仕事像がイメージしやすい」という声が多い領域です。

資格とキャリア──“入口は広く、出口は広がる”業界

警備業界は「未経験で入りやすい」だけでなく、「入ってから専門性を高められる」キャリア構造が存在します。

資格を取るとできる仕事が増える

国家公安委員会が認定する検定を取得すると業務幅が広がり、現場での役割も変わります。

| 資格例 | 担える役割の例 |

|---|---|

| 交通誘導警備業務2級 | 工事現場の責任者配置が可能 |

| 雑踏警備業務2級 | イベント現場の指揮側に回れる |

| 指導教育責任者 | 隊員教育や管理者の道へ |

階段を登るほど「マネジメント側」へ進める構造が明確で、長く働くメリットにつながっています。

40代・50代の転職でも遅くない理由

e-Statによれば、警備員の平均年齢は50代が中心です。つまり「ベテランからスタートしている人が多数派」という珍しい労働市場です。ほかの産業では年齢がハンデになる一方で、警備業界は、

- 社会経験がコミュニケーションに活きる

- 体力一辺倒ではなく“判断力”が重視される

- シニア層の就労を受け入れる制度が整備されている

という背景から、ミドル層以降のキャリア形成余地が残る数少ないフィールドだと言えます。

“人手不足の業界”ではなく“人が必要とされ続ける仕事”

本記事で見てきた現状を整理すると、警備業界は次の特徴を持つ市場だとわかります。

| 観点 | 現状 |

|---|---|

| 市場規模 | 緩やかな拡大(認定業者数=増加傾向) |

| 人材 | 求人倍率は高水準で採用ニーズ継続 |

| 仕事の本質 | 社会インフラとして景気に左右されにくい |

| 将来性 | AIと分業しながら継続的に役割が残る |

この業界は“人手不足だから不安”なのではなく、「人が必要とされ続ける、社会性と持続性を備えた産業」という表現のほうが本質に近いといえます。特に未経験の読者にとっては、「仕事像をイメージしやすく」「キャリアの道筋があり」「市場が縮まない」という3点がそろっていることは、大きな安心材料となるはずです。

警備の”今”と”これから”を考えるメディア「警備NEXT」(警備ネクスト)では業界ニュースや現役警備員から聞いた調査レポートを掲載しています。ぜひ参考にしてみはいかがでしょうか。

参考文献・出典

・厚生労働省「一般職業紹介状況(職業別有効求人倍率)」

・警察庁「令和6年における警備業の概況」

・ e-Stat「賃金構造基本統計調査」