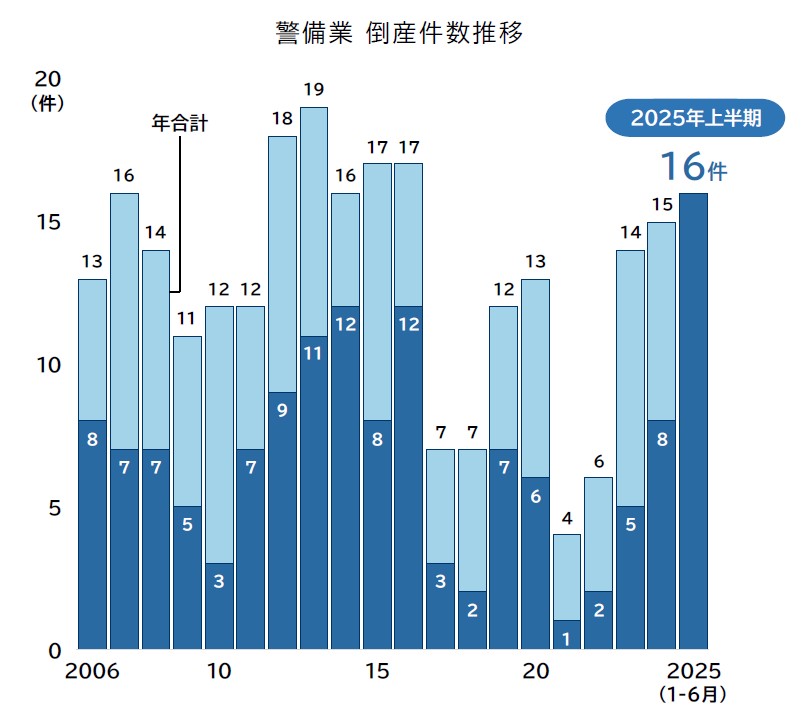

警備業界において、深刻な人手不足と労働環境の課題が倒産というかたちで顕在化しつつあります。帝国データバンクがまとめた調査によると、2025年上半期(1〜6月)の警備業の倒産件数は16件に達し、前年同期の8件から倍増しました。この数は上半期としては過去最多であり、すでに2024年の年間倒産件数(15件)を上回るなど、業界全体に警鐘を鳴らす事態となっています。本記事では、警備業界の現状と背景、そして今後求められる対策について詳しく解説します。

倒産件数は過去最多ペースで推移

帝国データバンクによると、2025年上半期の警備業倒産件数は16件。前年上半期(2024年1〜6月)は8件であり、わずか1年で2倍のペースとなりました。これは、2000年以降の統計において上半期としては過去最多。さらに、すでに前年1年間の倒産件数(15件)を超えており、年間最多更新も現実味を帯びてきています。

特に目立つのは、人手不足による事業継続の困難化です。倒産した16社のうち、少なくとも5件が「人手不足」を倒産理由の一因としています。

慢性的な人手不足が深刻化

警備業は、工事現場やイベント会場などでの交通誘導・安全確保といった業務を担っており、社会インフラとして欠かせない存在です。しかしその現場では、人材不足が慢性化しています。

帝国データバンクのアンケート調査によれば、2025年に入ってから、警備業界で「人手不足」と回答した企業の割合は、正社員・非正社員ともに約9割。これは国内全業種の中でも極めて高い水準です。特に地方では、少子高齢化と若年層の警備職離れが重なり、「仕事はあるが人がいない」状態が常態化しています。

賃金水準の低さが人材流出の一因に

人手不足の背景には、給与の水準の低さもあります。

厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和6年/職種別)」によると、

・警備員の平均月収:26万8,300円

・全職種平均:33万400円

このデータからも、他業種と比較して見劣りする待遇が、新たな人材の確保を難しくしていることがわかります。

賃上げ圧力と単価競争のはざまで揺れる小規模事業者

今後、企業間での人材獲得競争が一層激化する中で、賃上げの流れに対応できない企業の淘汰が進む懸念も高まっています。特に中小・零細の警備会社では、「低単価での受注が常態化」「人件費の高騰に見合う利益が確保できない」「結果として経営破綻を招くケースが増加」などがあります。

実際に、今回倒産した企業の多くは従業員数10人未満の小規模事業者であり、人手を集めたくても、条件面で他社に勝てないという声が多数寄せられています。

シフト勤務の負担が「働きづらさ」に直結

警備業では、現場によって勤務時間がまちまちであり、早朝・深夜勤務、不規則なシフト交代制など、身体的・精神的に負担の大きい働き方が一般的です。働き方改革が求められる昨今において、警備業界の勤務体系は時代に即した変革が遅れているとの指摘も少なくありません。

「働きやすさ」の再構築が業界の未来を左右する

こうした現状を踏まえ、「働きやすい警備業界」の実現に向けた取り組みが急務です。

今後に向けた対策例

・柔軟なシフト制度の整備(週休二日制・固定時間制の導入)

・待遇改善・昇給制度の見直し

・AIやロボットなどのテクノロジー活用による省人化

・現場の安全性と快適性を高める装備の導入

・若年層への職業イメージの改善(教育・広報の強化)

特にAI技術の導入やデジタルツールを活用した業務の効率化は、警備員の負担軽減と、働きがいのある職場づくりの両立に向けたカギとなります。

おわりに|淘汰の時代を超えて、次のステージへ

2025年上半期に記録された警備業界の倒産増加は、一過性の現象ではなく、構造的課題の顕在化と見るべきでしょう。

この局面を乗り越えるには、待遇と働き方の抜本的な見直し、デジタル・テクノロジーの積極導入、若年層や未経験者でも安心して働ける仕組みの整備、といった業界の体質改善が不可欠です。働く人が誇りと安心をもって長く活躍できる警備業界への第一歩は、現場のリアルに真摯に向き合うことから始まります。

警備の”今”と”これから”を考えるメディア「警備NEXT」では業界ニュースや現役警備員に調査したレポートを掲載しています。ぜひ参考にしてみはいかがでしょうか。

出典・参考資料:

- 帝国データバンク「警備業の倒産動向調査(2025年上半期)」

- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査(令和6年)」