雨の日の警備業務、こんな悩みありませんか?

交通誘導、施設警備、雑踏警備──いずれの現場でも、警備員にとって天候は大きな影響を与える要素です。特に雨の日は、視界不良・足元の悪さ・衣服の蒸れなどが原因で、動きづらさや不快感を訴える声が少なくありません。

「レインコートを着ていても、中は汗でびっしょり」

「上下セパレートの防水服だと、着脱が面倒で現場に遅れそうになる」

「大雨の中で長時間立ちっぱなし。集中力が保てない」

こうした課題は、警備員自身のストレスになるだけでなく、安全性や業務品質の低下にもつながりかねません。今回は、警備の現場で本当に使える「防水ウェアの正しい着こなし方」についてご紹介します。

機能性だけで選ぶのはNG? 防水ウェア選びの基本

防水性能とは何か?

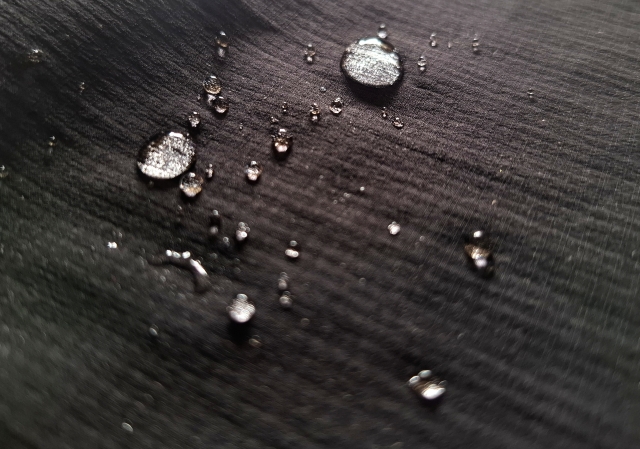

防水性能を理解する際、まず注目したいのが「耐水圧」という数値です。これは、生地がどれだけの水圧に耐えられるかを示す指標で、水が生地に染み込もうとする力をどれだけ抑えられるかを数値化したものです。

実験方法としては、生地の上に1cm四方の筒を立て、水を入れて高さを測定します。たとえば「耐水圧10,000mm」であれば、“その高さの水圧でも水を通さない”ということを意味します。

▼耐水圧の目安

| 300mm | 小雨に耐えられる |

| 2000mm | 中雨に耐えられる |

| 10000mm | 大雨にも対応できる |

| 20000mm | 嵐など、非常に強い雨でも耐えるレベル |

また、体重による圧力も考慮すべき重要な要素です。例えば75kgの人が濡れた場所に座ると約2,000mmの圧力、膝をつく場合には約11,000mmの圧力がかかると言われています。このように、人が動いた時には想像以上の水圧が加わるため、耐水圧10,000mm以上の防水ウェアが現場での使用に適しています。

さらに「透湿性」にも注目が必要です。これは、衣服内の蒸気(汗)を外に放出する性能を示す数値で、24時間あたりにどれだけの水蒸気を逃がせるか(g/㎡/24h)で表されます。透湿性が高いほど、ムレを防ぎ快適な着用が可能になります。

例えば:

・透湿性5,000g:軽い運動でも5時間分の蒸れに対応」

・透湿性10,000g:汗かきの方も安心できる高い排湿性能

警備業務では、雨を防ぎつつ長時間の動作にも対応できるウェア選びがカギです。耐水圧は10,000mm以上、透湿性は少なくとも8,000g/㎡/24hを目安に選ぶと、快適性と安全性を両立できます。

参照:ユニフォームネクスト

サイズ感とフィット感

サイズが合わない防水ウェアは、動きにくさや騒音、引っかかり事故の原因になりかねません。特に交通誘導警備や雑踏警備など、頻繁に手を挙げたり方向を指示したりする場面では、肘や肩の動きやすさがポイントになります。

試着が可能であれば、実際に腕を大きく振ってみたり、しゃがんでみたりして、可動域が確保されているか確認するのが理想です。

現場で使える!正しい着こなしのコツ

「三層構造」で雨も汗もブロック

基本は、インナー・ミドル・アウターの三層構造です。

| インナー(肌着) | 速乾性と通気性の高い素材を選ぶことで、汗をすばやく吸収・発散し、肌のべたつきを軽減します。 |

| ミドル(中間着) | 気温によって調整可能な吸湿発熱素材や薄手のフリースなどが最適です。 |

| アウター(防水ウェア) | 耐水性・透湿性に優れたものを選び、動きを妨げないデザインであることが条件です。 |

「防水性が高い=ムレる」と考えがちですが、透湿性のあるアウターとインナー選びを工夫することで、蒸れを大きく軽減できます。

フードや袖、裾の調整で浸水防止

警備員の制服や装備に合わせ、防水ウェアも細部まで調整可能なものを選ぶと便利です。

| フード | 視界を妨げず、風で脱げにくい形状が理想。透明バイザー付きのモデルも人気です。 |

| 袖口・裾 | 面ファスナーやドローコードでしっかりとフィットさせることで、雨の侵入を防ぎます。 |

とくに雑踏警備や誘導業務では、雨天時に人との距離が近くなる場面も多く、視界確保や機動性が安全確保につながります。

防水ウェアを長持ちさせるためのメンテナンス方法

防水ウェアは、適切なケアをすることで性能を長く維持できます。逆に、雑に扱ってしまうと、防水性や透湿性が著しく低下し、本来の効果を発揮できなくなります。

洗濯の注意点

防水ウェアの洗濯には、いくつかのポイントがあります。

- 中性洗剤を使用する

- アルカリ性や酵素入り洗剤は、防水膜やコーティングを傷つける可能性があるため避けましょう。

- 柔軟剤は使用しない

- 繊維の通気性や撥水性を損なうため、柔軟剤はNGです。

- すすぎはしっかりと

- 洗剤の残留は透湿性の低下に直結するため、通常より多めの水で十分にすすぎましょう。

また、乾燥時には日陰で吊り干しが基本です。高温での乾燥やアイロンは、防水性能を損なう原因となります。

撥水効果が落ちてきたら?

防水性能とは別に、撥水加工(表面の水を弾く処理)は使用とともに徐々に低下します。撥水スプレーなどを定期的に使用することで、機能をある程度回復させることが可能です。スプレーは撥水加工専用の製品を選び、風通しの良い屋外で使用しましょう。

雨天時に役立つ装備は他にもある

防水ウェアは必須装備ですが、それだけでは不十分な場面もあります。以下のような補助アイテムを併用することで、より安全かつ快適に業務を行うことができます。

防水キャップ/ヘルメットカバー

視界を妨げず、頭部の水濡れや冷えを防ぐためには、レインキャップやヘルメット用の防水カバーが役立ちます。透明のつば付きモデルであれば、信号や人の動きも確認しやすく、交通誘導の妨げにもなりません。

滑りにくい長靴やレインブーツ

雨天時の転倒事故は、年間を通して警備員に多い災害のひとつです。靴底に排水溝設計があるものや、グリップ性の高い素材を使用した長靴は、特に斜面や水たまりが多い現場で威力を発揮します。安全靴規格(JIS T8101など)に準拠したものを選ぶことで、より高い安全性が確保されます。

スマホや無線機の防水ケース

業務連絡や緊急時の報告に使用されるスマートフォンや無線機。雨で故障すると、連絡手段が絶たれてしまいます。防水性能のあるポーチやケースに入れて、ベルトやアウターに固定することで、操作性と保護を両立できます。

調達・支給の際に気をつけたい3つのポイント

1、カタログスペックだけで判断しない

「耐水圧10,000mm」などの表記は確かに参考になりますが、それだけでは判断材料として不十分です。現場での動きや気候条件に合わせて、実物を着てみて動作確認を行うことが重要です。

試着会を設けたり、サンプル品を数日間現場で使ってみると、リアルな意見が集まります。

2、全スタッフに同一モデルを支給する必要はない

例えば、施設警備と雑踏警備では、必要とされる機動性や防水性能が異なります。使用環境や業務内容に応じて、モデルを使い分けることが理想です。

「高温多湿の現場では透湿性重視」「大雨の交通誘導現場では防水性重視」など、現場のニーズに応じた支給を心がけましょう。

3、年1回の見直しをルール化する

防水ウェアは使い続けるうちに、徐々に性能が低下していきます。そのため、少なくとも年に一度は状態を確認し、劣化が見られる場合には買い替えや修理、または撥水加工の再処理を行うことが重要です。こうしたメンテナンスを習慣化することで、常に最適なコンディションで現場に臨むことが大切です。

まとめ:快適な装備が、安全で質の高い警備を支える

雨の日の警備業務には、想像以上に多くのリスクや不快が潜んでいます。しかし、防水ウェアの選び方・着こなし方を工夫することで、それらは大きく軽減できます。

【チェックリスト】

– 耐水圧10,000mm以上・透湿性8,000g/m²/24h以上が目安

– サイズ感は「腕を振る」「しゃがむ」で動きやすさをチェック

– インナー・ミドル・アウターの三層構造を意識

– フード・袖口・裾の調整で雨の侵入を防止

装備品は、単なる雨具ではなく「身を守るための道具」です。調達担当者や現場責任者の方々には、ぜひ今一度、支給品の見直しをご検討ください。