都市再開発やインフラ工事の進展に伴い、交通誘導警備の需要は年々増加しています。

一方で、慢性的な人材不足や高齢化、さらに法改正による新たな対応義務が経営層を悩ませています。警備会社の経営者や管理者にとって、いま交通誘導警備の現場で何が起きているのかを把握し、今後の戦略を考えることは喫緊の課題です。本記事では、需要拡大の背景、人材不足の実態、法制度の変化、そしてDX・テクノロジー導入の可能性を整理し今後の展望を探ります。

建設ラッシュが生む交通誘導警備需要

近年、日本では都市再開発やインフラ更新が相次いで進められています。特に東京・大阪といった大都市圏では再開発プロジェクトが集中し、道路工事や高層ビル建設に伴う交通誘導警備の需要が高まっています。

建設現場では重機や資材の搬入・搬出が頻繁に行われ、歩行者や車両との接触事故を防ぐために交通誘導警備は欠かせません。また、再生可能エネルギー関連の工事やインフラ整備においても、作業エリアの安全確保が求められるため、交通誘導警備員の配置が必須となっています。

一部の警備会社からは「案件は増えているのに人員が足りず、受注を断らざるを得ない」という声も聞かれます。需要の高まりと人材確保の難しさが、業界全体のバランスを崩しつつあるのです。

警備員不足と高齢化の現状

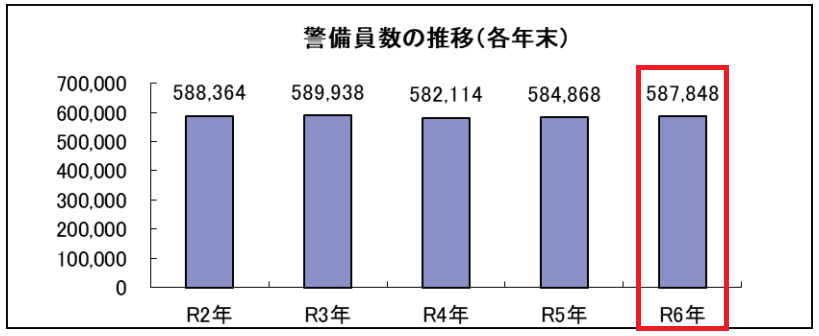

警察庁が公表した「令和6年 警備業の概況」によると、2024年末時点で警備員の総数は58万7,848人に達しています。この数字だけを見ると、前年より微増しているため一見安定しているように思えます。しかし、その内訳をみると深刻な課題が浮かび上がります。

高齢化の進行

交通誘導警備は肉体的な負担が大きいにもかかわらず、シニア層の就業割合が高く、体力的な限界や健康上の理由で離職するケースが増えています。

若年層の新規参入の鈍化

採用難は年々厳しさを増し、若年層からの応募は伸び悩んでいます。

離職率の高さ

不規則な勤務や天候に左右されやすい業務環境が、長期的な就業を難しくし、結果として「常に新人教育を繰り返す」非効率な構造を生みます。

法改正・規制強化の影響

人材不足に加えて、法制度の改正も経営層にとって避けて通れない課題です。

熱中症対策の義務化

2025年6月から、交通誘導現場での熱中症対策が義務化されます。WBGT(暑さ指数)が28を超える場合、休憩の確保、日陰・冷却設備の用意、飲水体制の整備など、事業者に具体的な対策が求められます。現場の運用ルールや装備品の更新、休憩所の整備など、追加コストと運用設計の見直しが必要です。

警備業法の改正

2024年4月からは、警備業認定証の交付方法が紙から通知方式へと移行し、標識掲示や営業所での表示義務が厳格化されました。発注者や地域住民からの信頼性確保を目的とした透明性強化は、コンプライアンス面の強化につながる一方、現場運営上の負担増にもつながります。

発注側の要件強化

建設会社や自治体が求める「安全管理体制の明示」は年々厳格化。事故が発生すれば即座に契約停止や損害賠償のリスクがあるため、企業としては従来以上に安全投資を重視せざるを得ません。

DX・テクノロジー活用の可能性

慢性的な人手不足や規制強化を乗り越えるため、DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入は避けられない流れです。費用対効果を意識しつつ、段階的に進めるのが現実的です。

勤怠・シフト管理の効率化

電話・紙・表計算に依存したシフト調整や勤怠報告は、クラウド型の労務管理システムで大幅に効率化できます。GPS打刻やスマホアプリでの報告により、管制担当者の負担が減り、配置最適化による人件費抑制にもつながります。

AI・センサー技術の活用

AIカメラやセンサーで車両・歩行者の流れを検知し、警備員の判断を支援する試みが始まっています。危険ポイントの可視化や、時間帯別の最適配置に活用でき、安全性と効率性の両立を目指せます。

ロボットとの協働

マンションや商業施設で導入が進む警備ロボットは、建設現場でも活用余地があります。夜間・危険エリアの巡回など、人が担うリスクを低減しつつ、限られた人員を高付加価値業務に集中させる発想が重要です。

今後の展望と企業に求められる対応

交通誘導警備の需要は今後も拡大が見込まれますが、「人材不足・高齢化」「規制強化」「コスト上昇」は一段と重くのしかかります。生き残るために、以下の4つを優先して進めましょう。

- 採用力の強化:給与水準の見直し、福利厚生の充実、シフト柔軟化・副業可など働きやすさの訴求、女性・若年層の積極採用。

- 教育・資格取得の推進:交通誘導警備業務2級などの資格保有者を計画的に育成。教育体制の整備により離職率を抑え、現場品質を高める。

- 安全投資の強化:熱中症対策を含む装備品・休憩環境の整備、労働災害防止に直結する施策の優先実施。

- 中小企業の生き残り戦略:大手との協業、専門分野への特化、M&A活用による規模の経済の確保。

交通誘導警備は、社会インフラを支える不可欠な業務です。従来の「人海戦術」から一歩進み、テクノロジーと人材戦略を融合させた新しい経営モデルへの転換が求められています。

まとめ

建設ラッシュにより交通誘導警備の需要は今後も拡大を続けます。しかしその一方で、人材不足・高齢化・法規制の強化といった課題は、年を追うごとに重くのしかかっています。従来の人員確保と現場対応だけでは、需要増に応え続けることは難しい時代に入りました。これからの経営に求められるのは、単なる人員補充ではなく、「人材の質を高め、働きやすさを整備し、安全と効率を両立させる仕組みづくり」です。採用力の強化や資格取得支援、熱中症対策をはじめとする安全投資に加え、DXやテクノロジーを組み合わせた新しい現場運営モデルの構築が不可欠となります。

交通誘導警備は、社会インフラを守る最後の砦であり、地域の安全・安心を支える公共性の高い業務です。だからこそ、経営層がいま打つべき一手は、自社の持続可能性を高める戦略的な取り組みそのものです。業界全体が岐路に立つ中で、先を見据えた投資と変革を進めた企業こそが、未来の競争優位を手にするでしょう。

警備の”今”と”これから”を考えるメディア「警備NEXT」では業界ニュースや現役警備員から聞いた調査レポートを掲載しています。ぜひ参考にしてみはいかがでしょうか。