2025年6月から労働安全衛生規則が改正され、熱中症対策が企業の義務になりました。

しかし「労務SEARCH(労務サーチ)」にて、建設業・製造業・運送業・警備業で働く男女300名を対象に行ったアンケート調査によると、現場ではまだ「知ってはいるけど実践できていない」状況が多く見られます。本記事ではこの調査結果についてご紹介します。

認知度は高いが、実施は追いつかず

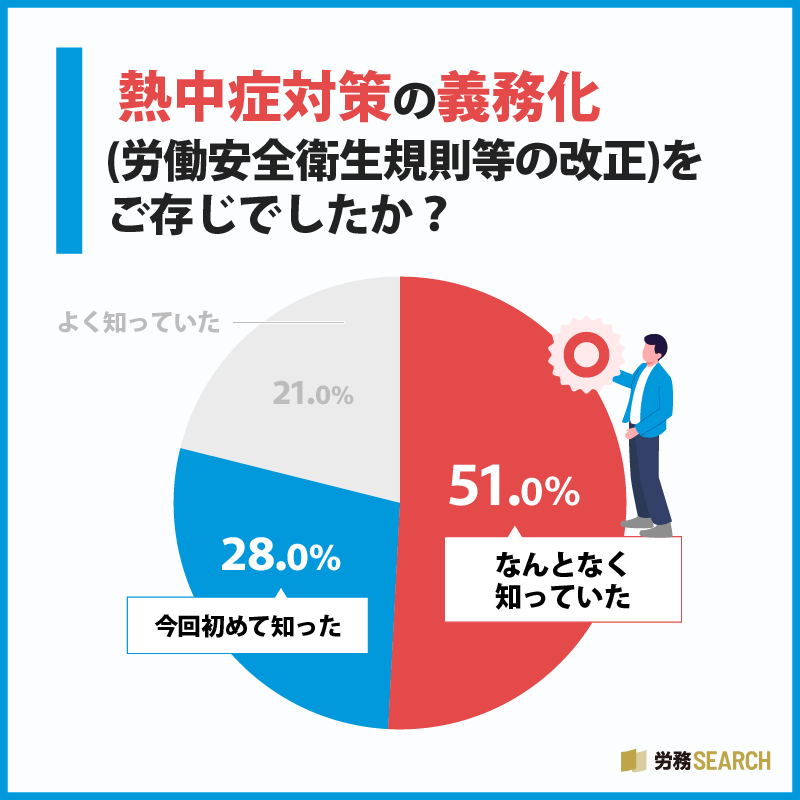

- 義務化を「よく知っていた」21%、「なんとなく知っていた」51% → 合わせて72%が認知

- しかし、28%は「今回初めて知った」と回答

この数字は、制度そのものは広がりつつあるものの、まだ3割近くの現場に情報が届いていないことを意味します。特に警備業務は屋外勤務が多く、炎天下での交通誘導や長時間の立哨といった業務は熱中症リスクが非常に高いのが特徴です。

そのため、情報が十分に浸透していないということは、単なる「知識不足」では済まされず、現場で深刻な事故を招きかねない危険な状態といえます。今後は「知っている」から「理解して実行する」へと確実に進めていくことが不可欠です。

WBGT測定は4割未満

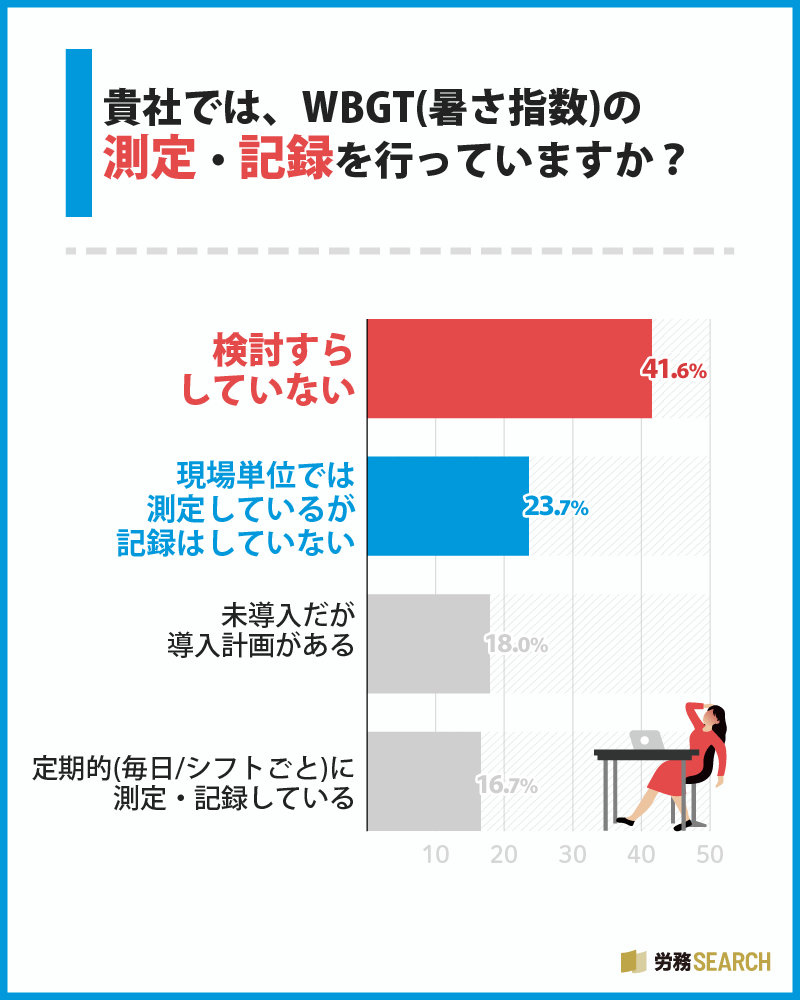

義務化の要となる「暑さ指数(WBGT)の測定と記録」についてたずねたところ、

- 実施している企業は 4割に満たず

- 約42%は「まだ検討していない」と回答

とくに屋外での業務が多い警備業では、炎天下での勤務や長時間の立哨(りっしょう:立ったままの警備活動)が日常です。WBGTの測定が遅れることは、そのまま「隊員の安全確保が後手に回る」ことを意味します。

熱中症は一度発症すれば重症化しやすく、企業にとっては労災リスクや人員欠員につながる重大な問題。現場を預かる管理者にとっては、法令遵守だけでなく、「いかに早く測定・記録の仕組みを現場に落とし込むか」が喫緊の課題といえるでしょう。

実際に強化された対策

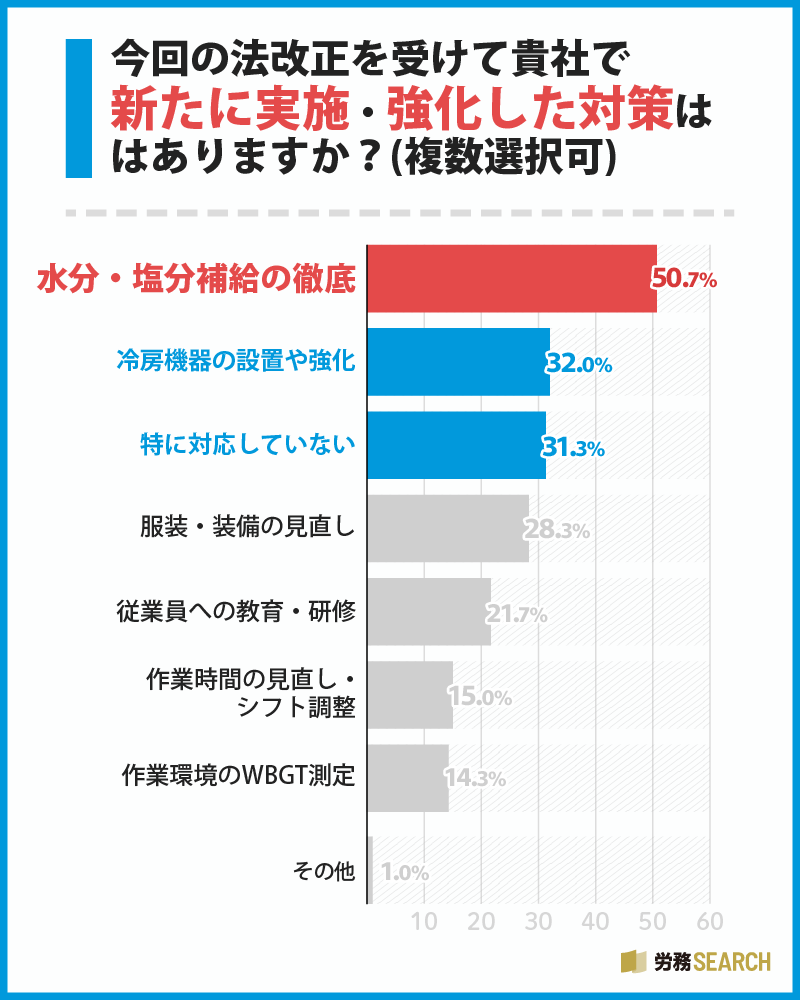

調査で多かった取り組みは以下の通りです。

- 水分・塩分補給の徹底(50.7%)

- 冷房機器の導入・強化(32.0%)

- 服装や装備の見直し(28.3%)

一方で、「特に対応していない」会社も3割超あり、ばらつきが目立ちます。取り組みの内容にばらつきがあることは、業界全体として「意識と準備の差」が浮き彫りになったとも言えます。今後は単なる水分補給にとどまらず、環境整備や装備改善といった多角的な対策を進めることが、現場で働く警備員の命を守るために欠かせない一歩となるでしょう。

警備現場で必要なこと

- 測定と記録を習慣化:ポータブルWBGT計を活用

- 報告ルートの明確化:熱中症発生時に誰へ、どう伝えるかを全員が理解

- 周知の工夫:朝礼だけでなく、掲示や配布資料で繰り返し伝える

まとめ

調今回の調査では、熱中症対策の義務化が広く知られている一方で、実際の取り組みが十分に進んでいない現実が浮き彫りになりました。特に、義務の中心となる「WBGT測定と記録」や「緊急時の報告体制」は、現場の安全に直結するにもかかわらず、多くの企業で後回しになっています。警備業界は炎天下や夜間など過酷な環境での勤務が多く、熱中症のリスクは他業種以上に高いと言えます。だからこそ、「知っている」だけで終わらせず、具体的な行動に落とし込むことが不可欠です。

水分補給や冷却グッズの配布といった基本的な対策に加えて、測定・記録の仕組みづくりや、万が一の時の報告ルートを徹底することが、隊員一人ひとりの命を守ることにつながります。また、行政の補助制度や業界団体のガイドラインを活用すれば、コストや運用面でのハードルも下げられるでしょう。

今後、警備会社に求められるのは「義務だからやる」ではなく、「現場を守る文化」として根付かせる姿勢です。小さな取り組みの積み重ねが、事故を未然に防ぎ、会社全体の信頼や隊員の安心感にも直結します。

警備の”今”と”これから”を考えるメディア「警備NEXT」では業界ニュースや現役警備員から聞いた調査レポートを掲載しています。ぜひ参考にしてみはいかがでしょうか。